茶道隐语

✿茶筅 ちゃせん

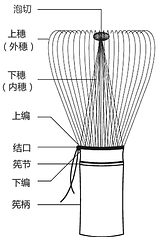

又称茶筌。由竹筒切割制成的竹刷,用以在点茶过程中搅拌茶汤。表千家使用煤竹、里千家及大多数流派使用白竹,武者小路千家使用紫竹或黑竹。根据不同用途、茶筌外穂的根数也不同。浓茶用则穗数较少,淡茶用则穗数较多。穗数越多越需要制作技术,明治维新前、大名以上的贵

人才能用80穗以上,将军用120穗茶筅。大名在点茶时,为了增加穗数、多用粗竹刷成茶筅,这被称为“宝莱”。用穂少的茶筅点淡茶需要技术,所以也有反过来使用78穗茶筅表示自己尚未成熟的谦逊作法。茶筅使用後会用到右侧这种名为“茶筅立”的矯正道具。

✿古袱紗 こぶくさ

一部分茶道流派在茶席观赏茶器、或在点出(在水房泡茶)时用到的小块的布。大小约为袱纱的四分之一,横幅稍长、但基本上是正方形,男女尺寸一样。男性多使用绿色、紫色等冷色系,女性则多使用暖色系。但并不像袱纱规定严格,花样和颜色都可以男女兼用,但在尊崇季节感的茶道中、像梅·樱·雪这类纹样基本只在相应的季节使用。古袱纱右侧的[轮]在对折缝制时不会有缝线。端茶时,会把古袱纱垫在茶碗下面,在根据流派·点前的不同、也会在观赏茶器的时候将其平铺在榻榻米上一同欣赏。放好茶碗后,客人将“轮”的一侧向左折,把折好的一侧朝下和怀纸·袱纱一起放入怀中。 古袱纱多以名物裂、缎子等材料制作,有多种质感和花样。表千家不使用古袱纱。

※轮(わさ):座布団这种是一条长布对折、将三边缝起,折起没有缝线的一侧被叫做“轮”。

✿扇子 せんす

比一般的扇子稍小,也被称为茶扇子。不是用来扇风,而是在亭主与客之间、或者客人彼此之间划分结界、打招呼时使用。根据流派不同,初学者一般使用白竹,中·上級者使用塗物。每次新年都会发售带有敕题和当年生肖的扇子。扇子从平安时代开始就被用作礼仪·馈赠·交流的道具。茶扇·能扇这样具有规定形式的扇子,是在室町时代后开始被广泛使用的。当时能乐扇为了讨吉利、也被叫做"末广"。白色的折扇也被称为“殿中扇”,作为权威的象征被引入武家礼法中。形成了黑色扇骨贴上真红的地纸、画着金色圆日的军扇。公家把和纸作为赠礼的风俗传入武家社会继承,形成了在送出一束(十帖)杉原纸时附赠一把扇子、被称为“一束一份”的习俗。对于武士来说和刀一样重要,因此会插放在左腰上。过去表千家的扇子、男性是6.5寸、女性是6寸,如今男女都是6.5寸。里千家的男性使用白竹或黒塗的6寸扇子,女性则使用白竹或涂漆的5寸扇子。关于茶扇的使用方法,从进入茶室到结束,有一直将扇子握在手中的说法、也有放置在榻榻米上的说法。与客人打招呼时,亦或是在参观茶具时,要先用右手将折叠好的扇子从胸口拿起、扇柄朝右放在膝盖前方。这时扇子起到了作为自己和他人的边界的作用。所谓的“结界”,原指寺院的内阵和外阵之间,或外阵中为了区别僧席与

表千家·黒塗

表千家·白竹

俗席而设置的木栅。在茶具中、扇子被用于当作道具叠与客叠的分界线。把双手放在扇子和膝盖之间行礼,是稍微自谦而对对方表达敬意的一种方式。不过,在上田流派中,如果存在茶席中男女共同行礼的时候,保持右手持扇坐着行礼就可以了。还有其他表示自己的存在的使用方式,会根据流派有不同的使用方式。

✿懐紙 せんす

和装の場合、茶席内では袱紗・古袱紗とともに懐に入れておく。洋装などの場合はそのまま茶席に持ち込む。男性用・女性用で大きさに差がある。茶席において様々に使われるが、主な用途は以下の通り。 受ける 出される主菓子および干菓子を取り分ける際に、客側が手元の皿代わりに用いる。この際、束のままでわさ(折り目のある側)を手前に置いて扱い、使い終わると右上または左上の角で箸を拭う。食べ終わった後は下から1枚だけめくり返して、粉などが落ちないように注意して着物の懐や袂にしまう。 拭う 薄茶では、飲み終わった後に茶碗の飲み口を指でぬぐい、その指を懐の懐紙で清める。濃茶の場合は、茶碗の飲み口を直接懐紙で、または小茶巾と呼ばれる専用の布や紙でぬぐう。 包む 菓子を食べきれない時は、懐紙に包んで懐や袂にしまう。 種類 大きさは男性用が17.5×20.6 cm程度、女性用が14.5×17.5 cmのものが一般的。この規格のものは本懐紙とも呼ばれる。色や柄はさまざまだが、男性用は白無地が圧倒的に多く、女性用ほど多様な色柄を扱っている道具屋は少ない。 食べ残しの菓子などを包んで持ち帰る際に便利なよう、片側が袋状になったものもある。また、春から秋にかけて出されることの多い、水分を多く含む菓子の場合、普通の懐紙では水気が滲み通ってしまうため、硫酸紙と呼ばれる半透明の薄い紙を重ねるか、防水加工がされた専用の懐紙を用いる。 持参方法 懐紙という名前の通り、懐紙とは本来は懐に入れておくものである。茶会の場において使用するというときになって、懐から取り出して使用する。洋服であるなどの理由で懐に懐紙をしまうことができない場合などには、そのほかの必要な道具などとまとめて袱紗挟み(懐紙入れ)に入れて持参することも多い。 本来は主に客側が使うため、亭主側が用意するものではない。しかし、だれでも自由に参加できる大寄せの茶会などでは懐紙自体を客が持参する必要がない場合も多い。その場合、本懐紙の他に、菓子司の名入り一枚ものの紙が使われることもある。これも広義には懐紙に含まれる。

✿帛紗挟 ふくさばさみ

又被称为懐紙入,是收纳茶道稽古或茶席所需小道具的便携袋子。一般提及时也指包含里面的怀纸·怀扇·牙签等内容物。

茶道具以外に化粧用品やチケットなどを入れてポーチ代わりとしての用途も見られる。帛紗挟みは比較的小ぶりの物を指し、三つ折り・つづれ・二つ折り(利休型)などに分類されるが、いずれも用途は同じである。男性用がやや大ぶりで寒色系、女性用がやや小ぶりで暖色系などの違いはあるが、形や使い方の違いはほとんどない。古袱紗は茶器の拝見や点て出しの際に用いる。表千家では使われない。

✿小茶巾 こぢゃきん

小茶巾是指喝完浓茶后清洗茶碗所使用的小布,主材料为麻布。无纺布制成的称为纸小茶巾,像湿巾一样在湿润状态下使用的被称为湿小茶巾·濡小茶巾。小茶巾是只有里千家在浓茶席中使用的茶道具,表千家用怀纸作为代替品。茶道作法中,通常是两人以上使用同一枚茶碗,上一位茶客饮完茶之后、用小茶巾将茶碗口擦拭干净再递给下一位。小茶巾会事先浸湿

茶巾落

折叠放置。折叠方式和使用顺序各流派有所不同。收纳小茶巾的"茶巾入"一般为乙烯树脂制造,夹入小方绸巾来防止渗水。如果手头没有小茶巾,也可以将怀纸浸湿之后折叠放置以供使用。但怀纸很有可能划伤茶碗。茶会中,主人家会准备小茶巾与茶巾落。茶巾落是个有盖子的容器,盖子上会有一个可以丢弃使用完后的小茶巾的洞口。盖子上放着客人人数之上数量的小茶巾,会在浓茶的茶碗之前送到茶席上。

茶巾入

✿香合 こうごう

用于收纳香料的容易,也被写作“香蓋“·"合子"等。在茶事中,点炭前、客人请求向亭主拜见香合。在香合中预先放入3个香,其中2个掉到炭附近,使之薰香,剩下的1个就那样拝見的情况很多。根据茶座的不同,香和香合也有很多区别使用。

炉(11月〜4月)練香を入れる。陶磁器の香合を用いる。練香の湿気が漆器を傷めるため、漆器の香合は用いない。

風炉(5月〜10月)角割の香木を入れる。唐木、竹製などの漆器の香合を用いる。

季節問わず ハマグリ、ツキヒガイなどの貝類、金属類。

✿風炉 こうごう

煎茶道で使用する湯を沸かす道具の一つ。焜炉·涼炉·茶炉とも言われる。元々は中国で茶の野点用に野外で火をおこすために考えられた携帯湯沸かし器であり、古くなったり、使い終わった後は廃棄されるのが慣例であった。そのため手の掛かった彫刻や造形を施された物はほとんどない。江戸時代に日本に煎茶法が伝わったときに涼炉も一緒に伝来したが、舶来物であること、素焼きという素朴さが文人達の心を捕らえて、珍重されるようになった。その後、清時代中期には中国本土でも凝った作りのものが生産されるようになり、また日本でも注文に応じて装飾に富んだ物が生産されるようになった。伝世品としては明時代:引動清風·楊名合利·翁梅亭。清時代:二重風門·二重胴·人参手。江戸時代:青木木米作風神炉·煙霞幽賞·子母炉、仁阿弥道八作鬼面白泥涼炉がある。但し、火を入れて使う物のため、破損しやすく、良作の伝世品は少ない。

仕組みは七輪と全く同じである。正面に風を送り込むための穴「風門」、上部に炭を入れ、ボーフラを載せる穴「火袋」がある。外見は、四角形や六角柱形など様々だが、円筒形がよく好まれている。形式は

三峰炉:上辺の爪と爪の間が低くなっている物

一文字炉:上辺の爪と爪の間が一直線になっている物

火をつけ、湯を沸かす為の道具なので、高温に耐えられる素焼き製の物がほとんどである。近年装飾性に富んだ磁器製の物も作られるようになったが、火をくべる火袋部分だけは素焼きの別の部品がはめ込んであることが多い。近年は炭を熾す手間の問題や、特に公共団体が運営する茶室で屋内での火気の使用が制限されるケースが増えていることなどから、火袋部分を電熱器などに置き換えたものを使用することも多い。

✿茶釜 ちゃがま

茶道中用于烧开水的釜被称为“茶釜”,使用风炉的茶釜被称为“風炉釜”。主要为铁制、原型为中国传入的"鍑",经过改良后变成了今天的形状。像分福茶釜那样小型的茶釜、直径有30cm。明菴栄西把茶砖的削成饼状后用鍑煮开的饮茶习俗传到日本,而后划分出了芦屋釜和天明(九州和东国)两种流派。新年时、初次煮的茶被称为“初茶之汤·初釜·点初·初点前”等。茶釜几乎都是直接放在炉上使用的,但也有从天花板上垂下釜鎖、挂在上面来使用的。这被称为“釣茶釜”,在三四月份的初春使用。

茶釜は他の多くの茶道具とともに鑑賞の対象となる。多く炭手前のとき、炉から上げた状態を正面から客が鑑賞する。客が釜に手を触れることはしない。茶釜を作る職人を釜師という。織田信長が長年ほしがっていた茶釜「古天明平蜘蛛」を自害の前に壊した松永久秀。月岡芳年画「釜を掛ける」といえば茶会を催すことを意味するように、釜は茶道具の中でも特別な存在である。利休百首にも「釜ひとつあれば茶の湯はなるものをよろづの道具をもつは愚かな」と歌われている。

✿茶碗 ちゃわん

奈良到平安年间从中国传入日本,由侍奉足利将军的同朋众所写的《君台观左右帐记》中,唐物茶具被分为“土之物”和“茶碗”,“茶碗”指青瓷碗。而“土之物”就包括了现代所说的“天目茶碗”,在当时只称为“天目”。造瓷技术普及后,茶碗这个词汇被用到了其他瓷器中。在18世纪左右的江户,即便不是濑户烧的陶器也被统称为“せと物”,但在京都·大阪,有陶瓷道具之意的“茶碗物”的词义已经固定下来。如「古今著聞集」的卷五和歌中就有「给妻子供奉能狮子形状的茶碗枕头」的描写。也就是说,像吃饭用的瓷器被称为「ご飯茶碗」、喝热水用的瓷器被称为「湯のみ茶碗」那样,茶碗的词义在后世逐渐变得宽泛。江户时代流行煎茶后,除了原有的抹茶茶碗之外,还开始使用煎茶用的煎茶茶碗、白汤·番茶用的汤吞茶碗。明治后随着铁路发展,瓷器茶碗开始普及。在现代日本,茶碗多指瓷制的饭碗。茶碗有的以碗形·筒形·平形·轮形(玉形)·半筒·端反·鞋形等形状命名,也的以天目形·井形等特征命名。筒茶碗因饮用口窄、茶不易冷却而在冬天广泛使用。与之相反,易散热的平茶碗则被用于夏季。乐烧茶碗·高丽井户的档次很高,多用于浓茶。茶碗作为工艺品,很多都印有作者名或茶碗自己的铭号。茶道爱好者之间有着「一楽、二萩、三唐津」的说法,根据产地·由来·颜色形状等特征,主要分为以下几种。

✿浓茶席

指需要穿和服正装的茶座。

✿淡交社

里千家十四世·淡淡斋家元之次子,纳屋嘉治,在昭和24年设立的京都茶道美术出版社。现在由长子纳屋嘉人经营。

✿月釜

寺庙举行的茶会。可以穿便服,但必须带着「帛紗挟み」。

✿立礼 (りゅうれい)

使用桌子和椅子进行的茶道点前的一种形态。也可以说是立礼仪式,1872年(明治5年)京都博览会上首次出现、由里千家11世玄玄斋千宗室为了适应西化风潮而设计,在被称为点茶盘的桌子上装饰风炉、水指、舀子、建水等起居。茶客们坐在圆椅上饮茶。如今、根据各流派的不同,摆放着各式各样的立礼桌和立礼架,使用庭院的茶筵“野点”等必不可少以外,器具的仪式根据流派的不同也各不相同。

✿花展

公民馆和商业会馆里举办的花展、一般设有简单的茶座。茶客不需要太受规矩的自由展会。

✿立礼 (りゅうれい)

使用桌子和椅子进行的茶道点前的一种形态。也可以说是立礼仪式,1872年(明治5年)京都博览会上首次出现、由里千家11世玄玄斋千宗室为了适应西化风潮而设计,在被称为点茶盘的桌子上装饰风炉、水指、舀子、建水等起居。茶客们坐在圆椅上饮茶。如今、根据各流派的不同,摆放着各式各样的立礼桌和立礼架,使用庭院的茶筵“野点”等必不可少以外,器具的仪式根据流派的不同也各不相同。

❀茶会稽古中的和果子❀

◎ 薯蕷饅頭(じょうよ)

发源是「塩瀬」的一口薯蕷饅頭,也称作上用饅頭。简单说来就是薄皮馒头。不用点心刀切开而是用手掰开来吃。

◎ 外郎(ういろじ)

也就是蒸糕,有名的是京都的「水无月」。

◎ 金团(きんとん)

普通金团是豆沙馅的,栗金团是白豆沙馅。

『色は静岡、香りは宇治よ、味は狭山でとどめさす』

宇治、静岡、狭山は三大銘茶といわれています。

玉露の三大産地:京都の宇治、福岡の八女、静岡の藤枝市岡部

八女茶(やめちゃ)

主に福岡県八女市・筑後市および八女郡広川町で生産される日本茶のブランド。古くから天然の玉露茶として珍重されてきた。福岡県南部に広がる九州最大の平野 筑紫平野は農産物の栽培上、理想的な気候風土で、とくに筑紫平野南部の 筑後川流域~矢部川流域(八女地方)にかけて古来よりお茶の栽培が盛んである。八女茶の発祥は、明から帰国した栄林周瑞禅師が応永30年に黒木町の 霊巌寺を建立するとともに、明式(釜炒り)茶の栽培・喫茶法を地元の庄屋 松尾太郎五郎久家に伝えたのをはじまりとしている。 江戸時代中期になると、この地より出荷される「鶯」、「初花」と称する茶 (釜炒製) が宝暦明和年間を通じて、京阪地方に於いて「鹿子尾茶」として人気を博した。しかし当時は現在の近代的な茶園や茶畑のような栽培方法ではなく、種子から育てた山斜面の茶樹を収穫しているに過ぎず、生産量は安定していなかった。大正14年には八女郡福島町で行われた物産共進会・茶の全国品評会の部の席で、当時の福岡県茶業組合理事長 許斐久吉は、釜炒り製や蒸製の茶が混在し、「筑後茶」、「笠原茶」、「星野茶」、など複数の地域名で呼ばれていた郡産茶を、改良された高品質の蒸製緑茶から「八女茶」と統一するよう組合員に提唱し、それは満場一致で可決された。以後、八女茶は特産品として生産と流通の両面で拡大が計られてゆき、今日、日本有数の高級茶として全国的に知られるようになった。

根据采摘的顺序分为:一番茶・二番茶・三番茶・秋冬番茶

1年で最初に摘まれる一番茶=「新茶」=「初物(はつもの)」

八十八夜

八十八夜とは、立春から数えて八十八日目にあたる日のことを言います(だいたい5月2日頃)。八十八夜は、春から夏に移る節目の日、縁起のいい日とされてきました。この頃は、茶摘みの最盛期でもあり、気候条件も含め、極上のお茶となります。また、八十八夜に摘み取られるお茶は、古来より不老長寿の縁起物の新茶として珍重されます。

残菜入れ

懐石の際、食べ残しを入れて持ち帰るための袋。携帯時は小さくたたんでおき、使用する際に広げて箱状にする。懐石のない茶席であれば不要。

「狭山火香(さやまひか)」

埼玉県的狭山茶,「狭山火入れ」という独自の技術を用いています。「狭山火香」という独自の香りを持ち、渋みの中のこくと、強い甘味が特徴です。

「白」「昔」という文字が付く茶銘は、つぎの話に由来します。「ある茶師が正月にお伊勢参りをしたとき、茶店で季節外れに青々とした蓬餅を見つけた。店の老婆は、芽立ちの頃に摘んだ蓬を貯えているので、冬になっても色のよい餅がつくれるという。早速その製法を茶づくりに応用したところ、青々とした抹茶ができあがり、物珍しさもあって大流行した。しかし風味は従来の白製抹茶に劣り、将軍家の御茶吟味役であった小堀遠江守も白製抹茶を極上とした」。そこで、新製法の青製茶と区別するために、むかし製法の茶には昔製・白製という意味で「昔」「白」という文字が付されるようになったのだそうです。

<濃茶> 錦上の昔、瑞雲の昔、清昔、長松の昔、鳳の昔、巌の昔、好の白、嘉祥の昔、松泉乃昔、御代の昔、祝の白、初昔、綾の森、彩雲、喜雲、松花の昔、天授、長安、永寿、雲鶴、金輪、瑞鳳、初摘昔、清和の白、初音の昔、九重の昔、四方の昔、吉の森、緑毛の昔 など

<薄茶> 珠の白、寂の白、江雲の白、敬の白、路の白、和敬の白、常静の白、篷の白、雅の白、峰の白、松の白、常磐の昔、極昔、冨嶽、幸の白、泉の昔、初の森、宮の白、桂の里、青の森、ゆずり葉昔、福昔、琵琶の白、龍の影、和光、又玄、五十鈴、青嵐、三友の白、吉祥、松柏、山月の白、祥風、双鶴の白、初の森 など